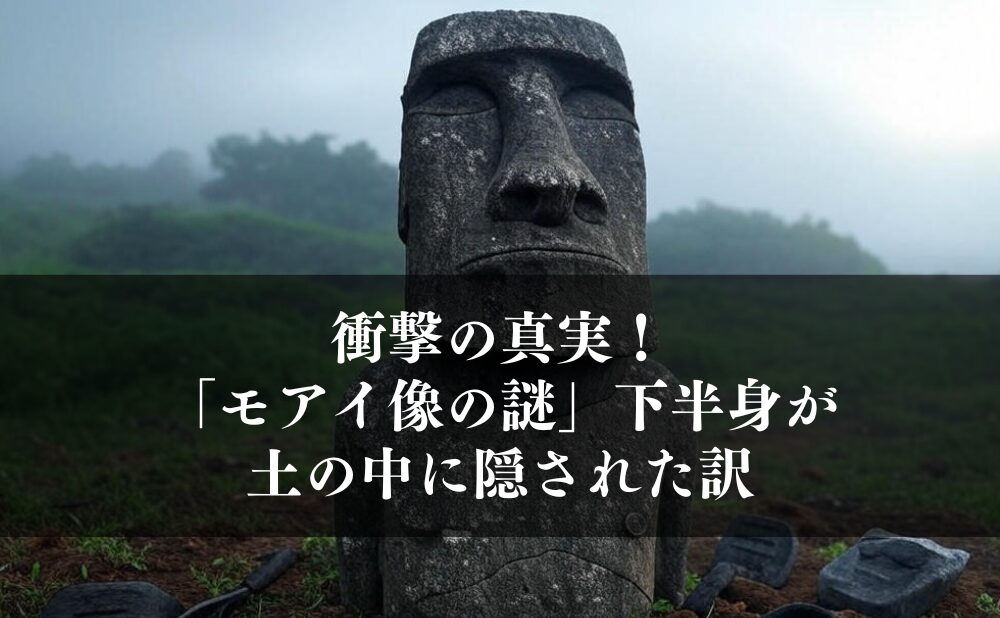

モアイ像の多くには、実はちゃんと胴体があり、その一部は土の中に埋まっている、これが今日の結論です。

「え、モアイって顔だけじゃないの?」「下半身があるなんて知らなかった!」…そう思った方も多いのではないでしょうか?

テレビや写真で見かけるモアイ像って、だいたい巨大な顔が地面からニョキッと生えているイメージですもんね。ぶっちゃけ、私も昔はずっとそうだと思っていました。なんか、それが当たり前って感じで。

でも、数年前にネットで「胴体のあるモアイ像」の写真がバズったのを見て、「マジで!?」って衝撃を受けたんです。それ以来、気になって色々と調べてみたんですが、知れば知るほど奥が深い。

この記事では、なぜモアイ像の多くが土に埋まっているのか、いつ誰が発見したのか、そしてその胴体には何が隠されていたのか…

皆さんが「知りたい!」と思っているであろう疑問に、分かりやすくお答えしていきます。

この記事を読めば、あなたのモアイ像に対するイメージがガラッと変わるかもしれませんよ!

- モアイ像の「下半身」は本当に存在するのか?

- なぜ多くのモアイ像は土に埋まっていたのか、その理由

- 発掘された胴体に隠された驚きの彫刻(ペトログリフ)の詳細

- 誰が何のために、どうやって作ったのか

- モアイ像作りが終わった謎とイースター島の現在

- 私たちが学べる大切なこと

モアイ像の衝撃の真実!謎の下半身は本当に土の中にあったのか?徹底解説

モアイ像には下半身が…🗿 pic.twitter.com/qijtQALyur

— tamo2🇲🇾 (@tamotsucom16) September 14, 2024

モアイ像の基本情報:そもそも何者?

モアイ像は、チリ領イースター島(現地名:ラパ・ヌイ)に立つ巨大な石像で、平均高さ4~5m、重量20トン。最大のものは高さ20m、重量90トンにもなります。これ、想像するとマジでデカいですよね。まるで古代の巨人が島にずらっと並んでるみたい。

モアイ像の基本データ

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 所在地 | イースター島(南太平洋、チリ領) |

| 製作時期 | 7~8世紀から17世紀頃(約1000年間) |

| 素材 | 凝灰岩(火山岩)、一部に赤いスコリア(帽子部分:プカオ) |

| 数 | 約1000体(完成品・未完成品含む) |

| 平均サイズ | 高さ4~5m、重量20トン |

| 最大サイズ | 高さ20m、重量90トン |

| 特徴 | 巨大な頭部(全体の3/8を占める)、胴体は地中に埋まっているものが多い |

モアイ像は、島の海に面した「アフ」と呼ばれる石の台座に、集落を見守るように建てられています。かつては目にサンゴや赤い石がはめ込まれ、「マナ」と呼ばれる霊力が宿ると信じられていたとか。

なんか、目が入ったモアイ像の写真を見ると、ゾクッとするような神聖な雰囲気がありますよね。

モアイ像の「下半身」は存在した!衝撃の事実

まず、皆さんが一番気になっているであろう「モアイ像の下半身」についての基本的な事実を整理しておきましょう。意外と知られていないことが多いので、ここでサクッと確認しちゃいましょう。

| 項目 | 事実 | 補足 |

| 胴体の有無 | 多くのモアイ像には胴体が存在する。 | 全てではないが、特に石切り場(ラノ・ララク)に残るものは完全な形が多い。 |

| なぜ頭だけに見える? | 長い年月をかけて土砂が堆積したり、意図的に埋められたりした結果、胴体部分が地中に隠れてしまったため。 | 自然現象と人為的な理由の両方が考えられる。 |

| いつから知られていた? | 考古学者の間では古くから知られていた事実。ただし、一般に広く知られるようになったのは、近年の発掘調査とSNSの力が大きい。 | 2010年代に発掘写真が拡散し、話題になった。 |

| 発掘プロジェクト | イースター島像プロジェクト(EISP)などが継続的に調査・発掘を行っている。 | 発掘により、像の保存状態や新たな発見が期待される。 |

| 胴体の特徴 | 発掘された胴体部分には、精巧な彫刻(ペトログリフ)が施されているものもある。 | 手や腰帯(フアミ)、部族のシンボルなどが描かれている場合がある。 |

どうでしょう?これだけでも「へぇ〜!」って思うポイントがいくつかあったんじゃないでしょうか。特に、胴体に彫刻があるなんて、ますますミステリアスですよね。

なぜモアイ像は土に埋まっていたのか?その理由を徹底考察

結論から言うと、モアイ像が土に埋まっている理由は、「自然の堆積」と「人為的な埋設」の主に二つが考えられます。

多くの人が想像するのは、長い年月をかけて風雨によって運ばれた土砂が、像の周りに少しずつ積もっていった…という「自然の堆積」説でしょう。

これは実際に、島の各地にあるアフ(Ahu)と呼ばれる石の祭壇の上に立っていたモアイ像の多くに当てはまります。

数百年、千年という時間を考えれば、像の足元から徐々に土が積もっていくのは自然なことですよね。特にイースター島は火山島であり、風化しやすい土壌であることも影響していると考えられます。

例えば、皆さんがよく目にする海岸線に立つモアイ像(アフ・トンガリキなど)は、一度津波で倒されたものを元通りに立て直したものですが、もしそのまま放置されていたら、やはり徐々に土に埋もれていった可能性が高いです。

参照:UNESCO World Heritage Centre – Rapa Nui National Park (ユネスコ世界遺産 ラパ・ヌイ国立公園)

しかし、もう一つ、特に重要な理由があります。それが「人為的な埋設」、つまり意図的に埋められた可能性です。

モアイ像が作られていた場所、ラノ・ララク(Rano Raraku)。

— エイドリアン (@enjoy52life) April 12, 2019

イースター島には各部族のたくさんのモアイさんがありますがそれらを一括して作っていたのがここ。岩山から切り出された制作途中の像がたくさん放置されていて、そのスケール・数にびっくりです。4枚目は正座しているモアイさんです pic.twitter.com/H3jBtkbAfB

これは、モアイ像の製造工場ともいえる石切り場「ラノ・ララク(Rano Raraku)」の斜面で見つかるモアイ像に顕著です。ラノ・ララクには、未完成のものも含めて約400体ものモアイ像が残されています。その多くは、まるで地面から生えているかのように、肩や胸のあたりまで土に埋まった状態で発見されました。

なぜ意図的に埋められたのか? これにはいくつかの説があります。

- 製作途中・運搬待ち説:

像を彫り進める過程で、あるいは完成後に運搬するまでの間、像を安定させるために、あるいは保護するために、意図的に下部を土に埋めて固定していたのではないか、という考え方です。巨大で不安定な石像を、いきなり垂直に立てておくのは、確かにリスクが高そうですもんね。 - 儀式・宗教的理由説:

何らかの儀式的な目的で、あえて像を部分的に埋めたのではないか、という説。例えば、大地との繋がりを示すため、あるいは特定の力を封じ込める、または引き出すため、といった宗教的な意味合いがあったのかもしれません。 - 放棄された結果説:

何らかの理由(例えば、像が大きすぎた、資源が枯渇した、社会情勢が変化したなど)で製作や運搬が中断され、そのまま放置された結果、自然に埋まっていったという見方もあります。半分意図的、半分自然、みたいな感じでしょうか。

これらの説は、まだ完全には解明されていません。

しかし、ラノ・ララクの発掘調査を進めているイースター島像プロジェクト(Easter Island Statue Project, EISP)によると、埋まっていた部分の状態が非常に良く、表面の彫刻なども鮮明に残っていることから、単なる自然堆積だけでは説明が難しいケースもあるようです。

個人的には、複数の理由が組み合わさっているんじゃないかなって思います。

ラノ・ララクの像に関しては、製作工程の一部として一時的に埋められていたものが、何らかの理由でプロジェクトが中断してそのまま放置され、さらに長い年月で自然の土砂も堆積していった…みたいな流れが、一番しっくりくる気がします。

だって、あれだけの巨像を作るって、相当な計画と労力が必要だったはず。途中で「やーめた!」ってなるには、よほどの事情があったんだろうなって想像しちゃいますよね。

「胴体のあるモアイ像」はいつ発見された? – 発掘プロジェクトの歴史

モアイ像は通常、頭部と胴体から成り立っており、地中に埋もれている部分も存在します。2010年代初頭に一部が発掘されたことで、モアイ像が単に頭部だけでなく、完全な体を持つことが明らかになりました。これは「秘密の体」として話題になった一因です🤔👀

— マサミ (@masami777777) December 14, 2024

pic.twitter.com/kTPuBAYNyD

「胴体があるなら、もっと昔から大発見として報道されても良さそうなのに…」そう思う方もいるかもしれませんね。実は、考古学の世界では、モアイ像に胴体があること自体はかなり以前から知られていました。

例えば、20世紀初頭の探検家や研究者の記録にも、部分的に埋まったモアイ像のスケッチや写真が残っています。しかし、それが一般の人々に広く知られるようになったのは、やはり近年の体系的な発掘調査と、その成果がインターネットやSNSを通じて拡散されたことが大きいです。

その中心的な役割を果たしたのが、前述したイースター島像プロジェクト(Easter Island Statue Project, EISP)です。

このプロジェクトは、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の考古学者ジョアン・ヴァン・ティルバーグ(Jo Anne Van Tilburg)博士が中心となり、1982年から続けられている長期的な研究プロジェクトです。

EISPは、非破壊的な調査(レーダー探査や写真測量など)から始め、その後、特に重要な像について限定的な発掘調査を行ってきました。

2010年代に入り、EISPがラノ・ララクの石切り場で「トゥクトゥリ(Tukuturi)」と呼ばれる正座したような珍しいモアイ像や、背中にびっしりと彫刻(ペトログリフ)が施された2体のモアイ像(RR-001-156 と RR-001-157)などを発掘した際の写真が公開されると、これが世界中に衝撃を与えました。

特に、それまで「顔だけ」のイメージが強かったモアイ像の、長く、そして彫刻まで施された胴体が現れた写真は、「世紀の大発見!」といった感じで瞬く間に拡散。「モアイには下半身があった!」という驚きとともに、多くの人々の知的好奇心を刺激したのです。

ただ、ここで強調しておきたいのは、これは「今まで誰も知らなかった秘密が暴かれた」というよりは、「専門家の間では知られていた事実が、具体的な証拠(発掘された像の写真)とともに、一般の人々にも広く可視化された」という方が正確だということです。

インターネットの力って、本当にすごいですよね。良くも悪くも、情報が一瞬で世界を駆け巡る。

なんか、考古学の研究って地道な作業の積み重ねじゃないですか。それが、SNSとかでパッと広まって、一気に注目を浴びるっていうのは、研究者の方々にとっては嬉しい反面、ちょっと複雑な気持ちもあるのかなって想像したりします。

「いや、前から知ってたし…」みたいな(笑)。でも、結果的に多くの人がイースター島の文化や歴史に興味を持つきっかけになったのは、すごく良いことですよね!

モアイ像の下半身(胴体)には何が描かれている? – 驚きの発見

発掘によって明らかになったモアイ像の胴体。その最大の驚きの一つは、表面に施された精巧な彫刻(ペトログリフ)の存在です。

モアイ像の背中に謎の模様があるみたいだねー

— じゅんにゃん (@junhomu_akatuki) June 10, 2015

解読したらなにかわかるかなー? pic.twitter.com/5TOfDNsD9F

土に埋まっていたおかげで、風雨による浸食から守られ、非常に良好な状態で保存されていたのです。これはマジで貴重な発見ですよね!

特に、ラノ・ララクで発掘されたモアイ像(RR-001-156、RR-001-157など)の背中には、複雑な模様がびっしりと刻まれていました。

イースター島のロンゴロンゴ文字と。古代インダス文字はソックリ👀。更にイースター島のモアイ像🗿は。背中が刺青だらけでフンドシです。日本の文化とソックリ👀日本.イースター島は古代パン島という1つの島でした🏝その島からインダス文明を教えたので文字が似てるんですよねぇ。ザパン島🇯🇵 pic.twitter.com/sgOjvKkDts

— Kureo【クレオ】 (@Ana_____aaa) June 21, 2021

主なモチーフとしては、以下のようなものが確認されています。

- フアミ(Hami): いわゆる「ふんどし」や「腰帯」のようなもの。像の腰回りに描かれています。これは、当時のラパ・ヌイの人々の服装や、社会的地位を示すものだった可能性があります。

- カヌー(Vaka): 細長い舟のような形。ラパ・ヌイの人々がポリネシア航海民の子孫であることを考えると、カヌーは彼らにとって非常に重要なシンボルだったはずです。祖先との繋がりや、移動、あるいは豊穣などを意味していたのかもしれません。

- 三日月形(Crescent): カヌーと関連付けられることもありますが、単独で描かれることも。月や女性性、あるいは特定の部族のシンボルといった解釈があります。

- その他: 鳥、魚、幾何学模様など、様々なモチーフが見られます。

これらの彫刻は、モアイ像が単なる巨大な石像ではなく、より深い意味や情報を持っていたことを示唆しています。

それぞれの像が、特定の氏族や首長、あるいは神話上の存在などを表し、その背中の彫刻が、その出自や功績、信仰などを物語っていたのかもしれません。まるで、石に刻まれた系譜や物語のようですよね。

また、これらの彫刻は、像がアフ(祭壇)に立てられた後では、基本的には人々に見られることを意図していなかった可能性が高いです。

なぜなら、アフに立つモアイ像は、通常、集落や海の方を向いており、背中側はアフの一部になってしまうからです。

とすると、これらの彫刻は、像の製作段階や、あるいは石切り場からアフまでの運搬といった、特定のプロセスにおいて重要な意味を持っていたのかもしれません。

EISPの調査では、彫刻の表面から顔料の痕跡も見つかっています。つまり、かつてはこれらの彫刻が赤や白などの色で彩色されていた可能性があるのです!

想像してみてください。巨大な石像の背中に、色鮮やかな模様が描かれていたとしたら…めちゃくちゃインパクトありますよね!当時の人々が、モアイ像にどれほどの情熱と敬意を注いでいたかが伝わってきます。

ただし、発掘によって胴体が空気に触れることで、これらの貴重な彫刻が風化してしまうリスクも高まります。そのため、発掘調査は非常に慎重に行われ、記録と保存のための措置が講じられています。

私たちがこれらの驚くべき発見を知ることができるのも、こうした地道な努力があってこそなのです。

モアイ像に関するQ&A

ここまでモアイ像の「下半身」の謎に迫ってきましたが、皆さんの頭の中には、もっと色々な疑問が浮かんできているかもしれませんね。ここでは、多くの人が抱くであろうモアイ像に関する素朴な疑問に、Q&A形式でお答えしていきます!

- Qモアイ像って、全部で何体くらいある?

- A

正確な数は研究者によって多少異なりますが、現在確認されているだけで約1,000体のモアイ像が存在すると言われています。

内訳としては、- 完成してアフ(祭壇)に立てられた像: 約400体(ただし、多くは後に倒されている)

- 石切り場(ラノ・ララク)に残る像: 約400体(未完成のものや運搬途中のものを含む)

- 運搬途中で放棄された像: 約100体

- その他の場所にある像: 約100体

といった感じです。思ったよりたくさんありますよね!島の至る所に、大小さまざまなモアイ像が点在しているのです。

- Qあんなに巨大なモアイ像を、昔の人はどうやって運んだ?

- A

これぞ、モアイ像最大の謎の一つ!まだ完全には解明されていませんが、いくつかの有力な説があります。

- 丸太コロ説: 像の下に丸太を敷き詰め、テコの原理などを使いながら、大勢で引っ張ったり押したりして運んだという説。ただし、イースター島はかつて森林伐採が進み、大きな木が少なくなったと言われているため、大量の丸太を継続的に利用できたかは疑問視する声もあります。

- ロープ牽引(歩行)説: 像にロープをかけ、左右から交互に引っ張ることで、像を「歩かせる」ように前進させたという説。実験考古学で、比較的小さなレプリカをこの方法で動かすことに成功した例もあります。まるで巨人がのっしのっしと歩くみたいで、想像すると面白いですよね!

- 木のソリ説: 木製のソリのようなものに像を乗せて運んだという説。これも多くの労働力と頑丈なソリが必要になります。

どの説が正しいのか、あるいは複数の方法が組み合わせて使われたのか、今も議論が続いています。当時の技術力と島にある資源だけで、平均10トン以上、中には80トンを超えるような巨像を、何キロも離れたアフまで運んだというのは、マジで驚異的としか言いようがありません。

- Qそもそも、誰が何のためにモアイ像を作った?

- A

モアイ像を作ったのは、ラパ・ヌイと呼ばれる、イースター島に定住したポリネシア系の人々です。

作った目的については、「祖先崇拝」が最も有力な説とされています。- 有力な氏族や首長の権威の象徴: 亡くなった有力者や首長を偲び、その霊力を宿す依り代として、また一族の権威や豊かさを示すために、巨大なモアイ像を建造したと考えられています。像の顔が、特定の祖先に似せて作られた可能性も指摘されています。

- 集落や土地の守り神: モアイ像の多くは、海ではなく内陸の集落の方を向いて建てられています。これは、祖先の霊が子孫である島民たちを見守り、土地に恵みをもたらしてくれるように、という願いが込められていたからだと考えられています。

- 宗教的・儀式的な目的: 像を建てること自体が、重要な宗教儀式であり、社会的な結束を高める役割も果たしていたのかもしれません。

つまり、モアイ像は単なる石の彫刻ではなく、ラパ・ヌイの人々の信仰や社会システムと深く結びついた、極めて重要な存在だったのです。

- Qでは、なぜモアイ像作りは突然終わってしまった?

- A

これもまた、多くの謎に包まれたテーマです。モアイ像の製作は、西暦1000年頃から1600年頃まで続いたと考えられていますが、その後、ピタッと止まってしまいます。

さらに、完成してアフに立てられていた像の多くが、部族間の争いなどによって意図的に倒されてしまいました(フリ・モアイ)。

その理由としては、複合的な要因が考えられています。

- 資源の枯渇(環境破壊説): モアイ像の製作や運搬には大量の木材が必要だったため、森林伐採が進み、資源が枯渇してしまったという説。これにより、カヌーを作れなくなり漁業が衰退したり、土壌流出が起こったりして、社会全体が立ち行かなくなったというシナリオです。ジャレド・ダイアモンド氏の著書『文明崩壊』などで有名になった説ですね。

- 部族間の抗争激化: 資源の減少や人口増加により、島内の部族間で土地や食料をめぐる争いが激化し、社会が混乱。敵対する部族のモアイ像を倒すことで、相手の権威や霊力を打ち砕こうとしたと考えられています。

- 宗教・社会システムの変化: モアイ崇拝に代わる新たな信仰(例えば、「鳥人儀礼(バードマン・カルト)」など)が登場し、モアイ像を作る意味が失われた、あるいは社会構造そのものが変化したという説。

- 西洋人との接触による影響: ヨーロッパ人(1722年にオランダ人が最初に到達)との接触が、疫病の蔓延や社会の変化をもたらし、伝統的な文化の維持を困難にした可能性も指摘されています。

現在では、単一の原因ではなく、これらの要因が複雑に絡み合って、モアイ像製作の終焉と社会の変動が起こったと考えられています。

かつて高度な石像文化を築き上げた社会が、なぜ、どのようにして衰退していったのか。これは、現代の私たちにとっても、多くの教訓を与えてくれるテーマかもしれません。

- Q今のイースター島って、どうなっている?

- A

現在のイースター島(ラパ・ヌイ)は、チリ領の特別地域です。人口は約8,000人(2017年国勢調査)で、その多くが先住民であるラパ・ヌイの人々の子孫。

主要な産業は観光業で、世界中から多くの観光客が、神秘的なモアイ像と独自の文化、そして美しい自然を求めて訪れます。島の経済にとって観光は非常に重要ですが、同時に、観光客の増加による環境への負荷や、文化財の保護といった課題も抱えています。

近年では、持続可能な観光を目指す取り組みや、ラパ・ヌイ文化の復興・継承活動も活発に行われています。また、気候変動による海面上昇が、海岸沿いのアフやモアイ像に影響を与える懸念も指摘されており、文化遺産の保護は喫緊の課題となっています。

改めて思いましたが、モアイ像って、本当に謎だらけですよね!特に運搬方法とか、製作が終わった理由とか、想像力をかき立てられるテーマが多い。

だからこそ、世界中の人々を惹きつけてやまないんでしょうね。個人的には、あの巨像を「歩かせた」説を信じたいな〜。なんかロマンがあるじゃないですか!

モアイ像の謎から私たちが学べること – 3つのポイント

ここまでモアイ像の「下半身」の謎を中心に、様々な角度からその魅力に迫ってきました。最後に、これらの謎多き巨像から、現代を生きる私たちが学べることは何なのか、3つのポイントにまとめてみたいと思います。

これは、単なる過去の遺物の話ではなく、私たちの生き方にも繋がる、結構大事な視点だと思うんです。

- ポイント1

見た目だけで判断しないことの重要性

まさに今回のテーマ、「モアイ像の下半身は土の中」が象徴していますよね。私たちは、物事の表面的な部分だけを見て、それが全てだと判断してしまいがちです。モアイ像が「顔だけ」だと思っていたように。

でも、その下には、隠された胴体があり、そこにはさらに深い意味を持つ彫刻まで施されていた。これは、歴史上の出来事や、あるいは身近な人間関係においても同じことが言えるのではないでしょうか。

見えている部分だけで早合点せず、その背景にあるもの、隠された事実に目を向ける想像力を持つこと。これが、より深く物事を理解するための第一歩だと、モアイ像は教えてくれている気がします。「人は見かけによらない」って、昔から言いますもんね。 - ポイント2

人類の創造性と技術力の高さ

コンピューターも重機もない時代に、あれだけ巨大な石像を、硬い火山岩から削り出し、数キロも離れた場所まで運び、寸分違わず祭壇に建てたラパ・ヌイの人々。その知恵と技術、そして途方もない労力には、ただただ圧倒されます。

彼らが持っていたのは、自然に対する深い知識、共同体としての強い結束力、そして何より、不可能を可能にしようとする創造的な精神だったのではないでしょうか。

現代の私たちは、便利なテクノロジーに囲まれていますが、時として、こうした人間の根源的な「創り出す力」に立ち返ってみることも大切かもしれません。なんか、「昔の人すげー!」って、素直に感動しちゃいます。 - ポイント3

環境との共存、持続可能性の教訓

モアイ像建設の終焉の理由として挙げられる「資源の枯渇」説は、私たちにとって最も重い教訓かもしれません。

もし、ラパ・ヌイの人々が、モアイ像建設に熱中するあまり、島の限られた資源(特に森林)を使い果たしてしまい、その結果、社会が立ち行かなくなったのだとしたら…。これは、現代の地球規模での環境問題(森林破壊、資源の過剰消費、気候変動など)と、驚くほど重なって見えます。

もちろん、イースター島の歴史はもっと複雑で、単純な「環境破壊による自滅」モデルだけでは語れませんが、それでも、有限な環境の中で、どのようにして持続可能な社会を築いていくかという普遍的な問いを、私たちに投げかけているのは確かです。

過去の文明の盛衰から学び、未来への道を考える。モアイ像は、そんな壮大な視点を与えてくれる存在とも言えるでしょう。

特に3番目の「持続可能性」の話は、マジで他人事じゃないですよね。今の私たちの生活って、未来の世代から資源を前借りしてるような部分もあるわけで…。

モアイ像の歴史を知ると、なんかこう、自分たちの社会のあり方を改めて考えさせられます。

美しい海に囲まれた孤島で起こったことが、今の地球全体の縮図のように見えなくもない。ちょっと真面目な話になっちゃいましたが、それくらいインパクトのある教訓だと思うんです。

まとめ – 「モアイ像の謎」下半身は土の中で発見

結論をもう一度言うと、モアイ像の多くにはちゃんと胴体があり、自然の堆積や人為的な理由によって土の中に埋まっていた、というのが真実です。

そして、その発掘調査によって、

- ラノ・ララク石切り場の像などが、意図的に埋められた可能性が高いこと

- 胴体部分、特に背中には、フアミ(腰帯)やカヌーなどをモチーフとした精巧な彫刻(ペトログリフ)が施されていたこと

- これらの発見は、EISPなどの長年の地道な研究活動の成果であること

などが明らかになってきました。

もちろん、モアイ像にはまだまだ多くの謎が残されています。正確な運搬方法、製作が途絶えた真の理由、彫刻に込められた具体的な意味…完全に解明されていないからこそ、私たちはこの孤島の巨像に惹きつけられるのかもしれません。

この記事を読んで、「イースター島、いつか行ってみたいな」「モアイ像について、もっと知りたくなった!」と思っていただけたら、めちゃくちゃ嬉しいです。

コーヒーでも飲みながら、古代のロマンに思いを馳せる…なんて時間も、たまには良いものですよね。

モアイ像の謎は、単なる過去のミステリーではなく、現代の私たちに多くの示唆を与えてくれる、まさに生きた教材なのかもしれませんね。

- 多くのモアイ像にはちゃんと胴体がある

- 土に埋まったのは自然堆積と人為的な理由

- 石切り場「ラノ・ララク」の像は特に深く埋まっていた

- 胴体(特に背中)には精巧な彫刻(ペトログリフ)がある

- 彫刻モチーフはフアミ(腰帯)、カヌーなど

- かつて彫刻は彩色されていた可能性がある

- モアイ像は約1000体確認されている

- ラパ・ヌイの人々が祖先崇拝のために作った

- 巨大な像の運搬方法は未だ謎が多い(歩行説など)

- 資源枯渇や社会変化でモアイ作りは終わったとされる

- イースター島(ラパ・ヌイ)はチリ領の特別地域

- モアイ像は人類の創造性と環境問題を考えるヒントをくれる

正直、モアイ像ってただの石像じゃなくて、古代の人々の魂が宿ってる気がするんだよね。現代の我々がスマホに夢中になってる間に、彼らはこんな巨大な像を彫ってたなんて、なんかリスペクトしかない!