スーパーでお米を買うたびに、「え、また値上がりしてる…」と思わずため息が…。2025年7月現在、5kgで4,000円を超えるという異常な高値が続いていて、もはや「お米は贅沢品」という声まで聞こえてきます。

この価格高騰の背景には、「中抜き業者」と呼ばれる存在が大きく関わっているのをご存知でしょうか。

実は、農家さんの手元から私たちの食卓に届くまでに、想像以上に複雑な道のりがあり、その過程で驚くほどのコストが積み重なっているのです。

私も今回の「令和の米騒動」で知ったのですが、日本のお米の流通構造は本当に複雑で、最終的に消費者が負担している金額と農家さんが受け取る金額のギャップには正直びっくりしました。

農家さんも私たち消費者も「心が折れる」と感じるこの現状を、どうにかして変えられないものでしょうか。

- 2025年のコメ価格高騰と品薄の現状

- 異常気象による不作が主な原因であること

- 訪日外国人観光客の増加(インバウンド需要)が消費を押し上げていること

- 減反政策や農業生産性の低下が供給に影響していること

- 政府による備蓄米の放出が遅れたことも要因の一つであること

米が急に高いのは「中抜き業者」のどこのせい?驚きの流通の闇と、安く届けるための希望

なぜこんなに高い?米価格高騰の複雑な背景

2025年の米価格高騰は、一つの原因だけでなく、まるでパズルのピースのように複数の要因が絡み合って起こっています。

異常気象の深刻な影響

2023年の夏は本当に異常でした。記録的な猛暑で稲が十分に育たず、収穫量が大幅に減少。さらに秋には台風の被害も重なって、品質の良い一等米の割合も激減しました。

もう気候変動は「将来の話」ではなく、今まさに私たちの食卓を直撃している現実なんですね。

インバウンド需要の急増

コロナが落ち着いて外国人観光客が戻ってきたのは嬉しいことですが、それがお米の需要を押し上げる要因の1つになっているようです。

特に米を主食とする国からの観光客が多く、外食産業でのお米消費が急激に増えていると言われていますが、そこまでは大きな影響ではないようです。

政府の政策のジレンマ

実は、農林水産省とJA農協は2023年産米の作付け前から減反を強化し、意図的に米価を上げようとしていたという指摘もあります。

過去の「減反政策」が長期的にコメの生産能力を低下させ、今の供給不足を招いている面もあるんです。

さらに、政府は食料安全保障のために備蓄米を持っているのですが、市場への放出判断が後手に回りがち。「備蓄米を出すと価格が下がる」ことを恐れて、対応が遅れたという見方もあります。

農業の構造的問題

何より深刻なのは、日本の農業全体が抱える高齢化と人手不足。農業従事者の平均年齢は68歳を超え、若い世代は手間のかかる稲作を敬遠する傾向にあります。

技術継承もままならず、耕作放棄地も増加の一途。これじゃあ、お米の生産量が減るのも当然ですよね。

「中抜き業者」の正体を暴く:5次問屋構造の驚愕の実態

「中抜き業者が悪い」とよく言われますが、実際のところ、特定の悪徳業者がいるわけではありません。問題は、日本のお米が農家から消費者の手に届くまでの複雑すぎる流通構造にあります。

5つの段階を経る仕組み

日本のお米は「5次問屋構造」と呼ばれる仕組みで流通しています。

- 農家:稲を栽培・収穫し、玄米として出荷

- JA(農協)・集荷業者:農家から米を集め、検査・等級付け

- 精米業者:玄米を精米し、商品として整える

- 卸売業者:スーパーや外食チェーンに販売

- 小売店:最終的に消費者に販売

この各段階で、手数料、運送費、倉庫管理費などが次々と上乗せされていきます。

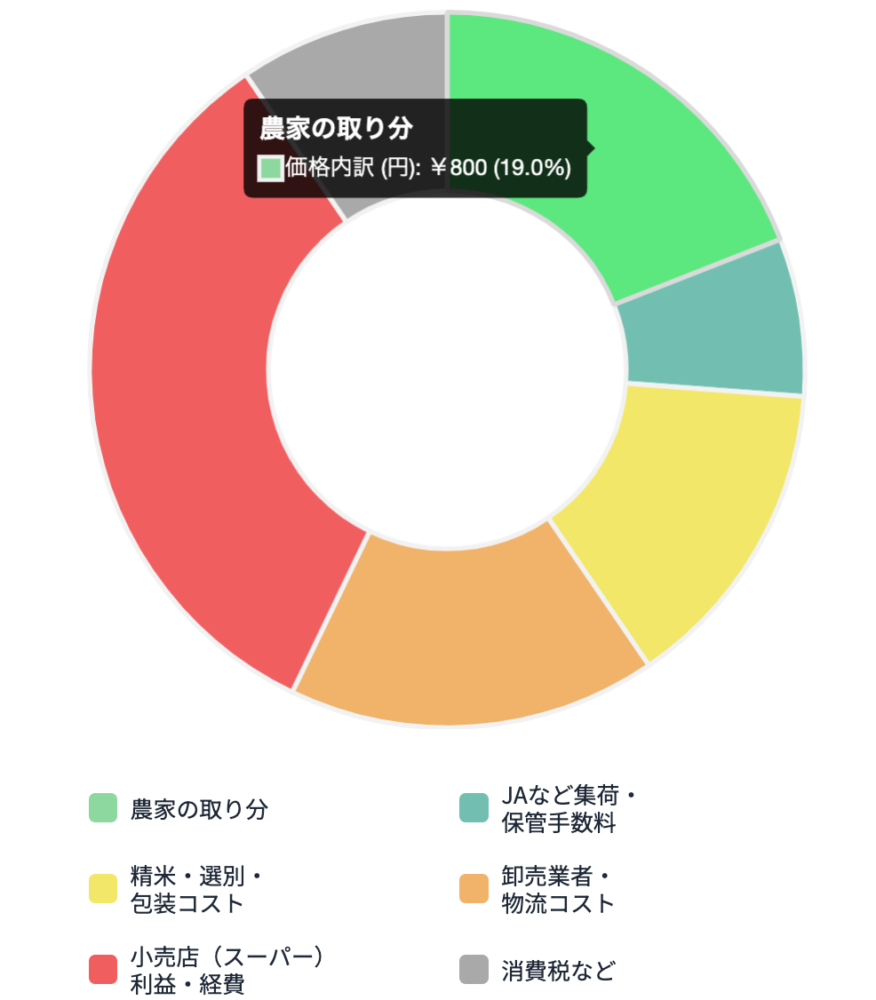

農家の手取りは衝撃の19%

ここで驚愕の事実をお伝えします。私たちがスーパーで5kg 4,200円のお米を買った場合、実際に農家さんの手元に入るのは、なんとわずか800円程度(約19%)なんです。

具体的な内訳はこんな感じです。

- 農家の取り分:800円(19%)

- JAの手数料:300円(7%)

- 精米・包装コスト:600円(14%)

- 卸売・物流コスト:700円(17%)

- 小売店の利益・経費:1,400円(33%)

- 消費税など:400円(10%)

鳥取県のある農家さんは、30kgを9,000円で出荷しているのに、店頭では24,000円で売られているのを見て「信じられない」と話していました。これを聞くと、農家さんが「心が折れる」と言う理由がよくわかります。

JAは本当に「中抜き」の元凶なのか?

農協(JA)は、米の中抜き問題でよく槍玉に上がります。確かに、JAは農家から米を集める際に販売手数料(10~15%)、包装料(5~10%)、輸送手数料(5%)などを差し引いています。

興味深いのは、最近若い農家を中心に「JA離れ」が進んでいることです。農協を通さない農家の収入が桁違いに増えているケースもあり、「それだけJAが中間マージンを取っていた」という見方もできます。

ただし、これは単純な善悪の問題ではありません。JAは確かに手数料を取りますが、同時に品質管理や販路確保、農家の代弁者として価格交渉を行うなど、重要な役割も担っているからです。

中間業者は本当に「悪者」なのか?

「中抜き業者」というと悪いイメージがありますが、実際には彼らが担っている役割は想像以上に重要です。

見えない仕事の数々

八百屋さんなど流通の現場からは、「中間業者の仕事をなめるな」という声も聞こえてきます。彼らの仕事は単に物を運ぶだけではありません。

- 品質管理:商品の検査、等級付け、適切な保管

- 物流:生産地から消費地までの効率的な輸送

- 安定供給:需要と供給のバランス調整

- リスクヘッジ:災害時でも供給を維持する在庫管理

- 販路開拓:大手量販店や飲食店との取引

これらの作業には当然、人件費や設備費がかかります。

中抜きの二面性

中間業者を排除すれば確かに価格は下がりますが、その代償として品質の安定性や供給の確実性が失われるリスクも高まります。

安さを追求しすぎると、「安値のハズレ」を引く確率が上がってしまうのです。

実際、政府が備蓄米を放出した際、その中には飼料用だった「古古古米」(4~5年物)も含まれていました。これが人間の食用に転用されたことで、今度は家畜の飼料代が上がり、豚肉や鶏肉、卵の価格上昇を招いています。

米価格は下がっても、他の食材が値上がりするという皮肉な結果になっているのです。

適正価格へ私たちができること

この複雑な問題を解決し、農家も消費者も納得できる「適正価格」を実現するためには、多角的なアプローチが必要です。

流通改革の推進

最も注目すべきは、大阪府泉大津市の取り組みです。学校給食のお米を中間業者を介さずに農家から直接調達することで、市は4割安く仕入れ、農家も安定収入を得るという「win-win」の仕組みを実現しました。

この成功例が全国に広がれば、日本の食卓は大きく変わるかもしれません。

また、「食べチョク」や「ポケットマルシェ」などのD2C(Direct to Consumer)プラットフォームを通じて、農家の手取りが倍増している事例も出てきています。

私たちも「誰から買うか」を意識することで、農家さんを直接支援できます。

政府の政策転換

農業を「公共インフラ」として位置づけ、道路や堤防と同じように公的投資を行うべきだという提言もあります。また、AIやIoTを活用した「スマート農業」の推進により、コスト削減と品質安定を両立させる取り組みも重要です。

消費者意識の変革

私たち消費者にできることもたくさんあります。まずは家庭でのフードロス削減。農林水産省の調査でも、お米は主要な食品ロス項目の一つです。

炊飯量を適切に調整し、余ったご飯は冷凍保存、古いお米は炒飯や雑炊にアレンジするなど、小さな工夫が大きな効果を生みます。

また、「ローリングストック」という方法で、普段食べるお米を少し多めに買い置きし、古いものから消費していく習慣をつけることも推奨されています。

何より大切なのは、「食材に課金する」という意識です。スマホの通信料には月数千円払うのに、命を支える食料には安さを求める…これって本当におかしくないですか?

今後の見通し:希望はあるのか?

政府は備蓄米の段階的放出や緊急輸入で対応していますが、即効性には限界があります。

また、2025年は一部地域で作付面積の拡大が確認されており、異常気象がなければ収穫量の回復が期待されています。

ただし、農業現場の高齢化や人手不足は一朝一夕には解決できません。

2025年秋の収穫シーズン以降、徐々に供給が安定していく可能性は高いとされていますが、今はまだ過渡期。「焦る気持ちはわかるけど、農業って本当に時間がかかるんだなぁ」と、改めて実感させられます。

まとめ:米高騰「米の中抜き業者どこ?」

2025年のコメ不足と価格高騰は、異常気象、インバウンド需要、政府政策、そして複雑な流通構造が絡み合った複合的な問題です。

「中抜き業者」を単純に悪者扱いするのではなく、流通全体の仕組みを見直し、透明化を図ることが重要です。

お米は日本の食文化の中心であり、食料自給率38%の中で貴重な「国産でまかなえる食品」です。だからこそ、今こそ私たちがお米とどう向き合うかを真剣に考える時なのです。

流通の透明化、農家への適正な利益配分、そして私たち消費者の意識改革。これらが一体となって初めて、「安心できる未来の食卓」が実現できるはずです。

小さな行動から始めましょう。お米を少し多めに買い、フードロスを減らし、「誰から買うか」を意識する。みんなでこの意識を共有すれば、きっと大きな変化を起こせるはずです。

- 2025年のコメ不足は複数の要因が複雑に絡み合った結果

- 異常気象による不作はコメ不足の大きな原因の一つ

- インバウンド需要の増加もコメ消費を押し上げている

- 流通の課題や政府の政策も問題に影響

- 「大阪万博のせい」「外国人のせい」という見方は誤解

- 政府は備蓄米の放出や緊急輸入などの対策を進めている

- 2025年後半以降のコメ生産量回復が期待

- 家庭でのフードロス削減がコメ不足対策に繋がる

- 家庭で備蓄米を用意する「ローリングストック」が推奨

- コメは日本の食文化の中心であり、国産でほぼ賄える数少ない主食

- 日本の農業と食卓を支えるため、米とどう向き合うか見直す必要がある