業務スーパーの冷凍野菜をめぐって、最近SNSで話題になっているのを見かけます。「安いから助かるけど、本当に大丈夫なの?」という声も多く聞こえてきますね。

正直、私自身も最初は「安すぎて逆に心配」と思っていた一人でした。

そんな中、2025年に業務スーパーで農薬基準値超過による大規模回収が実施されたというニュースが流れ、改めて安全性について調べてみることにしました。

今回は、公的なデータと専門機関の情報をもとに、業務スーパーの冷凍野菜の安全性について詳しく見ていきたいと思います。

- 業務スーパーの検査体制の実態

- 2025年農薬回収問題の詳細

- 中国産食品の実際の安全性

- 消費者向けの選び方のコツ

- 回収情報の確認方法

【独自考察】業務スーパーの添加物だらけ論争!残留農薬と自主検査から読み解く食品安全の現実

なぜ業務スーパーの冷凍野菜が不安視されるのか

業務スーパーの冷凍野菜は、その圧倒的な価格の安さで多くの消費者に愛用されています。その一方で「なぜこんなに安いのか?」「品質は大丈夫なのか?」という疑問を持つ方もいます。

特に最近、この不安が現実のものとなったのが2025年初夏に発生した冷凍野菜の回収問題です。

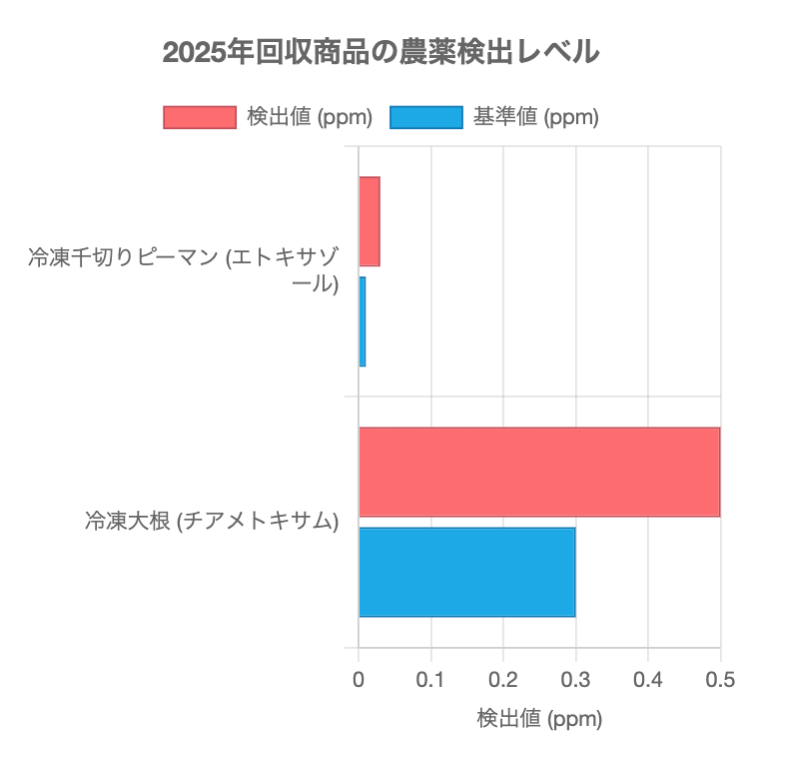

「冷凍千切りピーマン」からエトキサゾールが基準値0.01ppmに対して0.03ppm検出され、約45,000袋が自主回収されました。また、「冷凍大根」からもチアメトキサムが基準値0.3ppmに対し0.5ppm検出され、21,984個が回収されています。

これらの問題がSNSやWebニュースで急速に拡散されたことで、「やはり業務スーパーは危険なのでは?」という声が高まりました。

ただ、個人的には「問題が発覚した時に、きちんと公表して回収している」という点は評価できると感じています。隠蔽せずに透明性を保っている姿勢は重要ですよね。

検査体制の実態:国と企業の二重チェック

国による検疫・検査システム

業務スーパーの冷凍野菜をはじめとする輸入食品は、必ず厚生労働省の検疫所で検査を受けます。

厚生労働省の輸入食品監視統計によると、令和4年度のモニタリング検査では、100,021件の計画に対し、延べ100,947件(実施率:約101%)を実施し、延べ158件を法違反として、回収等の措置がとられました。

検査の流れは以下のようになっています。

- 書類審査から始まる厳格な管理

まず、輸入業者は食品等輸入届出書を提出し、成分、製造工程、原産国などの詳細情報を検疫所に報告します。この段階で、過去に問題があった業者や地域からの食品については、より厳しいチェックが入る仕組みになっています。 - モニタリング検査による安全確認

無作為抽出によるモニタリング検査では、残留農薬、添加物、微生物などを詳細に調べます。中国産であっても日本の基準が厳格に適用され、わずかでも基準に適合しなければ流通は不可能です。これは私も調べていて少し意外だったのですが、「中国産だから基準が緩い」ということは一切ないのですね。

業務スーパー独自の品質管理体制

神戸物産(業務スーパー運営会社)は、国の検査に加えて独自の品質管理体制を構築しています。同社の公式発表によると、以下のような取り組みを行っています。

- 工場監査による事前チェック

製造開始前に、原材料の調達から製造工程、衛生管理に至るまで厳格に審査します。この段階で基準を満たさない工場とは契約しないという徹底ぶりです。 - 自社・第三者機関によるダブル検査

完成品については、自社検査に加えて外部の第三者機関による残留農薬、微生物、異物検査を実施。パッケージ表示から実際の保存状態、風味まで検証するという細かさです。

正直なところ、これほど多層的な検査体制があるとは知りませんでした。

「安いから手抜きしているのでは?」という先入観があったのですが、むしろコストを抑えつつ安全性を確保するために、かなりの投資をしているということが分かりますね。

2025年農薬検出事件の詳細

回収の規模と対応

2025年5月末から6月にかけて発生した農薬基準値超過問題について、詳しく見てみましょう。

| 商品名 | 農薬名 | 検出値 | 基準値 | 回収数 |

|---|---|---|---|---|

| 冷凍千切りピーマン | エトキサゾール | 0.03ppm | 0.01ppm | 約45,648個 |

| 冷凍大根 | チアメトキサム | 0.5ppm | 0.3ppm | 約21,984個 |

消費者庁の食品回収情報に掲載されたデータを見ると、これらの農薬検出値は確かに基準値を超えていますが、健康への影響という観点では非常に限定的であることが分かります。

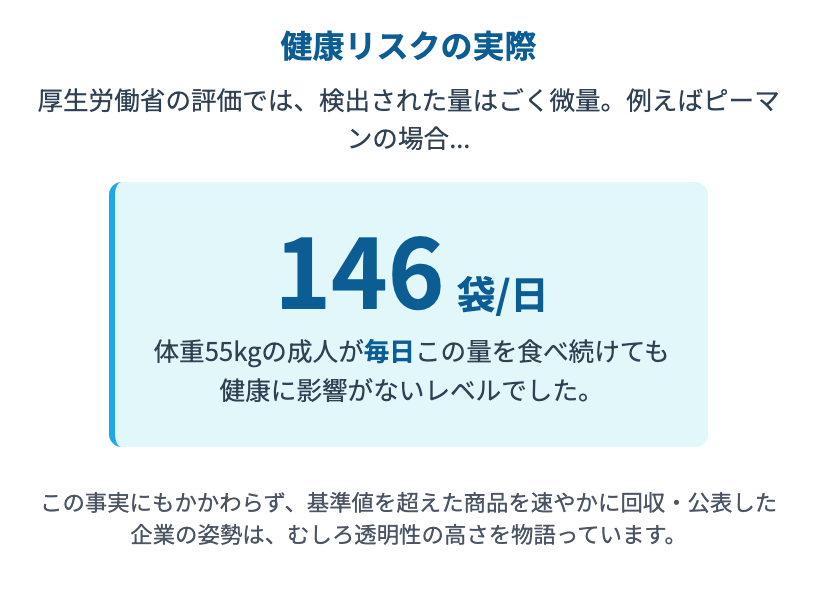

健康リスクの実際

通常摂取では「健康に影響はない」レベルの検出量であり、厚生労働省の安全性評価においても、「体重55kgの成人が1日約146袋を毎日摂取し続けても健康に影響がない」レベルの検出量。つまり、一般的な食べ方であれば全く問題にならない程度ということです。

ただし、「基準値を超えている以上は回収するのが当然」という企業姿勢は評価できると思います。安全マージンがあるからといって見過ごすのではなく、ルールはルールとして厳格に守る姿勢ですね。

企業の対応と透明性

神戸物産の対応を時系列で見ると

- 即座の情報公開

神戸物産は、業務スーパー公式サイトで「商品回収に関するお詫びとお知らせ」を5月27日付で公開し、問題発覚と同時に消費者庁への報告を実施。隠蔽することなく、速やかに情報を公開しました。 - 返金・返品対応

対象商品は店頭での返品受付に加えて、送料着払いで商品を送ってほしいとしています。購入者に金銭的負担をかけない配慮をしています。 - 再発防止策の検討

回収対象のロット番号、賞味期限を明確に表示し、消費者が容易に判別できるようにしました。

個人的には、この一連の対応を見て「問題が起きた時の対処が適切」だと感じました。

完璧な品質管理は理想ですが、現実的には100%の完璧は難しいもの。問題が発生した時にいかに迅速かつ適切に対応するかが重要だと思います。

自主回収情報の確認方法と消費者の対応

消費者として知っておきたいのが、自主回収情報をどうやって確認するかという点ですね。

公的機関の情報源を活用する

厚生労働省と消費者庁の連携システム 消費者庁リコール情報サイトでは、検索機能付きで過去の回収情報も確認できます。

また、厚生労働省食品回収情報では、食品衛生法違反による回収情報を掲載しています。

企業の情報発信チャネル

業務スーパー公式HPの「お知らせ」欄や店舗内での掲示物、ロット番号・賞味期限による個別判別システムも整備されています。

実際に使ってみて感じるのは、公的機関のサイトは情報が確実ですが、少し見つけにくい場合があることです。企業の公式サイトは見やすいものの、情報の客観性という点で公的機関の方が信頼性が高いと言えますね。

中国産食品のリスク評価と現実的な視点

業務スーパーの冷凍野菜の多くが中国産であることから、「中国産=危険」というイメージを持つ消費者も多いのではないでしょうか。私自身も以前はそうでした。

農林水産省の食料需給表によると、日本の食料自給率(カロリーベース)は38%(2022年度)で、多くの食品を輸入に頼っているのが現実です。

中国からの農産物輸入額は約1.2兆円(2023年)と、アメリカに次ぐ第2位の規模となっています。

現在の管理体制の実情

- 日本基準の厳格適用

中国産であっても、日本に輸入される時点で日本の基準が厳格に適用されます。むしろ、過去のトラブルがあった分、中国産食品に対する検査は他国よりも厳しい傾向があると言えるでしょう。 - 二重基準システムの構築

興味深いのは、業務スーパーが独自に構築している「二重基準システム」です。中国の工場でも日本基準での検査を実施し、さらに日本到着後にも改めて検査を行う。つまり、「中国基準クリア→日本基準クリア→業務スーパー基準クリア」の三段階をクリアした商品のみが店頭に並ぶということになります。

これを知った時、「なるほど、だから安くても一定の品質が保たれているのか」と納得しました。大量購入によるコストダウンと、厳格な品質管理を両立させる仕組みですね。

工場監査と品質管理の実践的取り組み

神戸物産の品質管理について、もう少し詳しく見てみましょう。同社の品質管理レポートによると、以下のような取り組みを行っています。

製造現場での多層的品質管理

- 原材料段階からの徹底管理

工場では、まず原材料の受入れ時点で農薬残留検査を実施します。基準値を超える原材料は使用せず、別の産地からの調達に切り替える体制を整えています。これは当たり前のようで、実は徹底するのが難しい取り組みです。 - 製造工程での異物除去システム

石や土、その他の異物除去については機械と目視のダブルチェックを実施。金属探知機による鉄分検査も全ロットで行っています。冷凍野菜で金属片が混入するリスクは確かにあるので、この対策は重要ですね。 - 従業員衛生管理の徹底

ローラーやエアシャワーによる従業員の衛生管理、定期的な健康診断の実施など、人的要因によるリスクも徹底的に排除しています。

品質検査の具体的な内容

- 残留農薬検査の詳細

日本の基準に準拠した残留農薬検査を、製造ロットごとに実施。検査項目は数百種類の農薬に及び、1つでも基準を超えれば出荷停止となります。 - 微生物検査による安全確認

一般生菌数、大腸菌群、病原性細菌などの微生物検査も必須項目。冷凍食品とはいえ、解凍時の安全性を確保するため厳格に管理されています。 - 官能検査による品質評価

数値だけでなく、実際の味、匂い、食感、色調なども専門スタッフがチェック。「安全だが美味しくない」では商品として成立しないため、品質と安全性の両面から評価しています。

正直、ここまで詳細な管理をしているとは知りませんでした。

「安いものは品質もそれなり」という先入観がありましたが、むしろコストを抑えながら品質を維持するために、相当な努力と投資をしていることが分かります。

消費者として知っておくべき選択のポイント

これまでの調査を踏まえて、消費者として業務スーパーの冷凍野菜を選ぶ際のポイントをまとめてみました。

表示確認の重要ポイント

- 原産国表示の適切な確認 当然のことですが、まずは原産国をしっかり確認しましょう。中国産だからといって避ける必要はありませんが、自分なりの判断基準を持つことは大切です。

- 成分・添加物表示の詳細チェック 保存料や着色料の有無、アレルギー表示なども重要な要素です。特にお子さんがいる家庭では、この点の確認は必須ですね。

- ロット番号と賞味期限の記録 万が一回収対象になった場合に備えて、購入時にロット番号と賞味期限を控えておく習慣をつけると安心です。スマートフォンで写真を撮っておくという方法も便利です。

実践的な使い分けの考え方

私が実際に実践している使い分け方法をご紹介します。

- 生食用野菜は国産を優先

サラダなど生で食べる野菜については、やはり国産を優先的に選んでいます。絶対的な安全性というより、心理的な安心感という面が大きいかもしれませんが、これも大切な要素だと思います。 - 加熱調理用は冷凍野菜を積極活用

炒め物、スープ、煮物などの加熱調理には、業務スーパーの冷凍野菜を積極的に活用しています。加熱によって農薬などのリスクはさらに低減されますし、何より経済的です。 - 季節を考慮した柔軟な選択

旬の時期は国産の新鮮な野菜、オフシーズンは冷凍野菜という使い分けも合理的だと思います。年中同じ野菜を食べ続ける必要はありませんからね。

保存・調理時の注意事項

- 再冷凍の厳格な禁止

一度解凍した冷凍野菜を再び冷凍することは絶対に避けましょう。品質劣化だけでなく、細菌増殖のリスクも高まります。 - 適切な解凍方法の実践

急いでいても電子レンジでの急速解凍より、冷蔵庫でのゆっくり解凍の方が品質を保てます。時間に余裕をもった調理計画を立てることが大切ですね。 - 異常の早期発見と対応

開封時に異常な匂いや変色があった場合は、迷わず使用を中止してください。「もったいない」という気持ちも分かりますが、健康には代えられません。

食品安全行政の現状と課題認識

日本の食品安全行政について、もう少し広い視点で考えてみたいと思います。

検査体制の実態と成果

令和4年度の輸入食品検査では、モニタリング検査で延べ158件を法違反として措置がとられました。実施率約101%という数字は、計画を上回る検査が実施されていることを示しています。

つまり、99.98%以上の輸入食品は日本の基準をクリアしているということになります。この数字を見ると、「輸入食品は危険」というイメージは、統計的には正しくないことが分かります。

検査技術の進歩と情報伝達の課題

近年の分析技術の向上により、以前では検出できなかった微量の物質も発見できるようになりました。

これは安全性向上という面ではプラスですが、一方で「基準値以下だが検出」という情報が消費者の不安を煽る要因にもなっています。

個人的には、「検出=危険」ではなく、「基準値超過=問題」という正しい理解が重要だと考えています。検出技術が向上した分、より適切なリスクコミュニケーションが求められているのかもしれません。

専門家の見解と今後の展望

食品安全の専門家である東京大学大学院農学生命科学研究科の関崎勉教授は、日本食品衛生学会の論文で次のように述べています。

「現在の日本の食品安全基準は、国際的に見ても非常に厳格なレベルにあります。特に残留農薬については、ADI(一日摂取許容量)の1/100以下という安全マージンを設けており、基準値を多少超えたとしても、直ちに健康被害につながることはまれです。重要なのは、問題が発覚した際の迅速な対応と、消費者への適切な情報提供です」

この専門家の見解は、今回の業務スーパーの対応を評価する上でも参考になります。完璧を求めすぎるのではなく、問題が起きた時の対応の適切さを評価する視点も必要だということですね。

国際比較から見た日本の食品安全レベル

他国と比較することで、日本の食品安全レベルをより客観的に評価してみましょう。

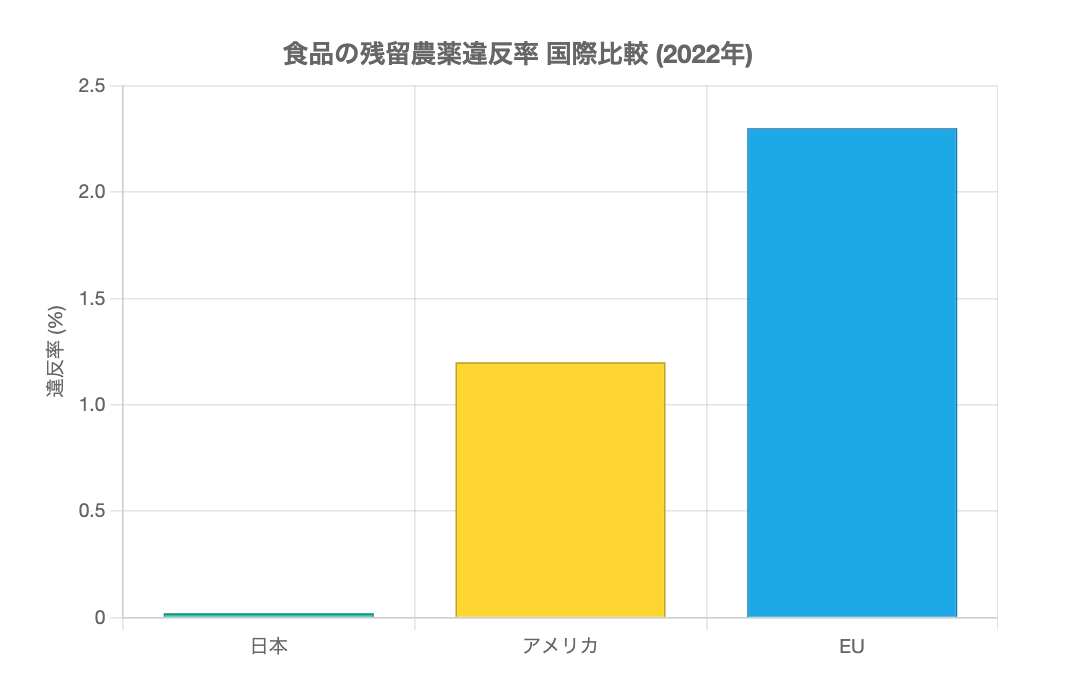

EUとの比較による客観的評価

欧州食品安全機関(EFSA)の年次報告書によると、EU域内の残留農薬基準超過率は約2.3%(2022年)。日本の0.02%と比較すると、日本の検査がいかに厳格かが分かります。

アメリカとの比較検討

米国食品医薬品局(FDA)の統計では、残留農薬違反率は約1.2%。これも日本より高い数値です。

こうした国際比較を見ると、「日本の食品安全基準は世界でもトップクラス」ということが客観的に示されます。業務スーパーの商品も、この厳格な基準をクリアしているということになります。

年間回収実績から見る透明性の評価

興味深いデータとして、業務スーパーは販売する食品について今年1年間だけで29件もの自主回収を実施しています。一見多く感じますが、これは問題を隠蔽せずに積極的に公表している証拠とも言えます。

回収の理由は多岐にわたり、一括表示に記載のない添加物の検出、基準値を超える残留農薬の検出、虫体の混入、硬質異物の混入、賞味期限切れ食品添加物の使用など様々です。

これらの情報が全て公開されているという点で、透明性は高いと評価できますね。

まとめ:業務スーパーは添加物だらけ? 残留農薬の自主検査始める

今回の調査を通じて、業務スーパーの冷凍野菜は国と企業の二重チェック体制により安全性が確保されており、問題発生時の対応も適切であることが分かりました。

基準値超過があっても健康への影響は極めて限定的で、完璧な食品安全は存在しないことを理解した上で、情報収集と適切な使い分けを行うことが重要です。

消費者としても表示確認や回収情報のチェック、適切な保存・調理という責任を果たし、食の安全は提供者と消費者双方の努力によって成り立っていることを認識する必要があります。

- 国と企業の二重検査体制で安全確保

- 基準値超過でも健康影響は極小

- 中国産も日本基準を厳格適用

- 問題発覚時は迅速に回収対応

- 年間29件の自主回収で透明性高

- 生食は国産、加熱は冷凍が合理的

- ロット番号は必ず記録保存

- 回収情報は公的サイトで確認

- 再冷凍は品質・安全面でNG

- 異臭・変色時は使用中止必須

参照元・関連情報

※以下のリンクは記事執筆時点での情報です。最新の情報については各公式サイトをご確認ください。

本記事は2025年8月時点の情報をもとに作成しています。商品の回収情報やロット番号などの最新情報は、必ず公式サイトでご確認ください。